今回は、外部大学の生徒が合格した京大大学院の研究科(文系)について徹底的に解説していきます!

実際の合格者の声をもとに、実際に一定数以上の外部出身者が多かった研究科を対象に選定しました!

そこで今回は、INPASSが持つ過去のデータや合格者へのインタビューと照らし合わせながら詳細解説を行っていきます。

おそらくここまで詳しくまとめた記事は、他には存在しないかと思います

ぜひ本記事をブックマークに保存し、繰り返し確認するようにしてください!

さらに申しますと、本来はINPASSの講師向けにしか公開していなかったデータになります。

是非最後までご覧ください!

Q. この記事の信ぴょう性は?

A.

本記事は、のべ500人以上もの院試相談の実績と指導を行ってきたオンライン院試塾INPASSによって作成された記事です。

また、合格者であり弊塾の講師が作成させていただきましたので、院試合格に向けた検討材料としても活用可能な記事となっています。

また本記事は、大学院入試情報サイト「insearch」さんと共同で作成させていただきました。

ぜひ下記の記事と合わせてご覧ください。

(insearchさんの記事内でも、INPASSを紹介いただきました!)

それでは本編に行きましょう!

第1章:そもそも大学院ってどんなところ?

大学院入試の受験方法について理解することは、進学を目指す学生にとって重要なステップです。

そこで本章では、大学院の基本的な仕組みや、外部進学を考える際の基礎知識、受験プロセスの詳細について解説します。

大学院とは何か?

大学院は、学士課程を修了した学生がさらに専門的な知識と研究スキルを深めるための教育機関です。その目的は単なる学問的探究にとどまらず、社会への貢献や実践的な応用を可能にする技術や知識を提供することにあります。

大学院には、修士課程と博士課程の2つの主要な課程があります。

- 修士課程 修士課程は、特定の専門分野における高度な知識と研究スキルを習得する2年間のプログラムです。この課程では、研究方法論や分析スキルを学ぶことが目的であり、キャリアアップを目指す人や、博士課程へのステップとする人が対象です。

- 博士課程 博士課程は、修士課程で培った知識をもとに、独自の研究を進めるためのプログラムです。特に文系では、フィールドワークや文献調査が中心となり、学術論文の執筆が求められます。この課程を修了することで、大学教員や研究者としてのキャリアを築くことが可能になります

大学院選びの際には、これらの基本情報をもとに、自分の目指すキャリアや研究テーマに合致した課程を選ぶことが重要です。

外部大学院進学の基礎知識

外部大学院への進学を考える場合、以下の点を押さえておく必要があります。

- 外部進学の条件

- 学部卒業資格:基本的には学士号が必要です。一部の大学院では関連分野での実務経験も考慮されます。

- 推薦制度:推薦入試を採用している大学院では、学部時代の成績や指導教員の評価が重要となります。

- 必要書類の準備

- 志望理由書や研究計画書は特に重要です。研究計画書では、自分の研究テーマ、方法論、期待される成果を具体的に記述する必要があります。

- 語学スコア(TOEFLやIELTS)は、多くの大学院で評価基準の一つとなります

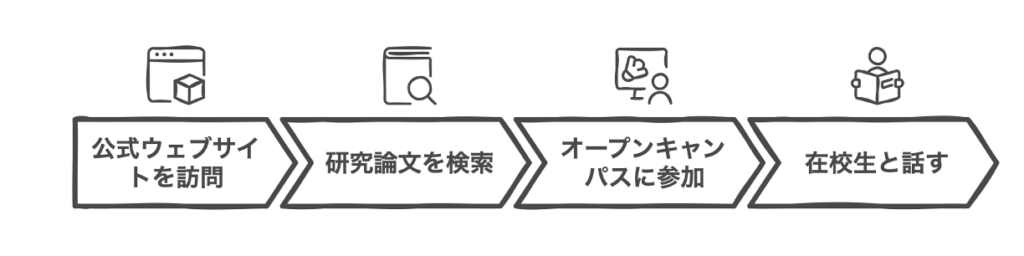

- 進学先のリサーチ

- 志望校の公式ウェブサイトや、Google Scholar、CiNiiなどで教員の研究内容を調べることが効果的です。

- オープンキャンパスや研究室訪問を利用して、教授や在学生と直接話すことで、具体的な情報を得ることができます。

第2章:まずは○○を確認しよう!

すでに本記事を見ている人は、大学院進学が気になっている人がほとんどかと思います。

ですが、まずはなぜ自分が大学院に行きたいかを見直してみることをお勧めします。

文系の大学院進学を目指す理由はさまざまですが、大きく以下の3つに分類できます。

- 自分の興味分野をより深く学び、専門性を高めたいという学問的な探究心

- キャリアアップのチャンスを狙う

- 個人の成長を追う

一つは、自分の興味分野をより深く学び、専門性を高めたいという学問的な探究心です。学部時代に触れたトピックをさらに掘り下げたい、あるいは新たな分野に挑戦したいと考える人が多いでしょう。

二つ目は、キャリアアップを視野に入れている場合です。大学院での学びは、専門知識だけでなく、問題解決能力や論理的思考力といったスキルを養う場でもあります。これらのスキルは、研究職や教育職だけでなく、多くの業界で活かされるため、就職活動の際にもアドバンテージとなるでしょう。

三つ目は、個人的な成長を求めている場合です。大学院では、同じ志を持つ仲間と切磋琢磨しながら学ぶことができます。この環境は、自己の視野を広げ、新たな価値観や思考法を得る貴重な機会となります。

一方で、外部大学院への進学は内部進学とは異なるチャレンジが伴います。

メリットとして挙げられるのは、新しい研究環境に身を置くことで、新たな視点やネットワークを得られる点です。他大学の教授や研究者との交流は、自身の研究を広げるだけでなく、将来的なコラボレーションの可能性を開くことにもつながります。また、異なるカリキュラムや施設、リソースを活用できるため、研究の幅が広がる可能性があります。

しかし、デメリットとしては、内部進学に比べて新しい環境に慣れるのに時間がかかることが挙げられます。指導教授や研究室メンバーとの関係構築に時間を要する場合があり、最初の数か月は試行錯誤の日々が続くこともあるでしょう。また、進学先の大学の文化やルールに適応する必要があり、特に外部進学者に対するサポートが少ない場合には、自分で多くのことを調べたり調整したりしなければならない場合もあります。

そこで本記事では、こうした外部進学のメリット・デメリットを踏まえ、特に文系学生が進学しやすい大学院について、具体的な情報とアドバイスを提供していきます!

第3章:大学院入試の流れ

大学院入試を成功させるためには、志望校の選定から出願、試験、面接といった各プロセスを正しく理解し、計画的に準備を進めることが重要です。本章では、大学院入試の具体的な流れについて解説します。

志望校リサーチ

大学院進学を目指す最初のステップは、志望校や研究室を選定することです。この段階を曖昧にしてしまうと、進学後に研究環境や指導教授との相性が合わないリスクが高まります。そのため、入念なリサーチが必要です。

- 公式ウェブサイトの活用 志望校の研究科や専攻の公式サイトには、カリキュラム、教員紹介、研究テーマ、過去の卒業生の進路といった情報が詳しく掲載されています。これらの情報をもとに、自分の研究テーマに適したプログラムを見極めましょう。

- 研究論文の検索 教員が執筆した論文を検索し、その研究内容が自分の興味やテーマに一致しているか確認することが重要です。Google ScholarやCiNiiといったデータベースを活用することで、効率よく情報を集められます。

- オープンキャンパスや説明会への参加 大学院によっては、オープンキャンパスや研究室訪問の機会が設けられています。これを活用することで、研究室の雰囲気や指導スタイルを直接知ることができます。さらに、教授や在学生と話すことで、入試対策や研究の進め方について具体的なアドバイスを得られる場合もあります。

- 在学生や卒業生からの情報収集 SNSや大学のネットワークを活用し、在学生や卒業生に直接話を聞くのも効果的です。入試の実態、研究室の雰囲気、進学後の生活についての生の情報を得ることができます。

ポイントとして、リサーチの段階で自分の研究テーマがその大学院でどのように受け入れられるのかを明確にすることが重要です。

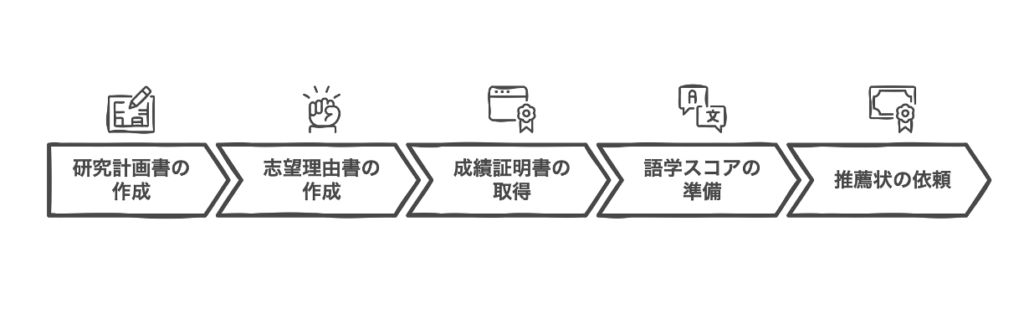

出願準備

志望校が決まったら、次に必要なのは出願準備です。必要書類を整え、ミスなく提出することが求められます。

- 研究計画書の作成 研究計画書は、自分の研究テーマ、方法、目標を具体的に記述する書類です。特に京都大学のような研究型大学では、計画の実現可能性や独自性が評価されるため、内容の練り込みが重要です。

- 志望理由書の作成 志望理由書では、大学院での学びを通じて何を達成したいのか、自分のキャリアとどのように関連するのかを簡潔に述べます。短い文書であることが多いため、説得力のある内容に仕上げる必要があります。

- 成績証明書の取得 学部時代の成績は選考基準の一つです。成績が振るわない場合でも、研究計画書や志望理由書でカバーする努力が必要です。

- 語学スコアの準備 TOEFLやIELTSなどの語学スコアは、特に外部進学者にとって重要です。スコアが高いほど、研究室での国際的な活動に貢献できる可能性が高まります。

- 推薦状の依頼 指導教員や研究に関わった教授からの推薦状は、選考における信頼材料です。推薦者に自分のアピールポイントを具体的に伝えることで、効果的な推薦状を作成してもらえるようにしましょう。

出願時には、提出期限を厳守することはもちろん、第三者に確認してもらいミスを防ぐことも重要です。

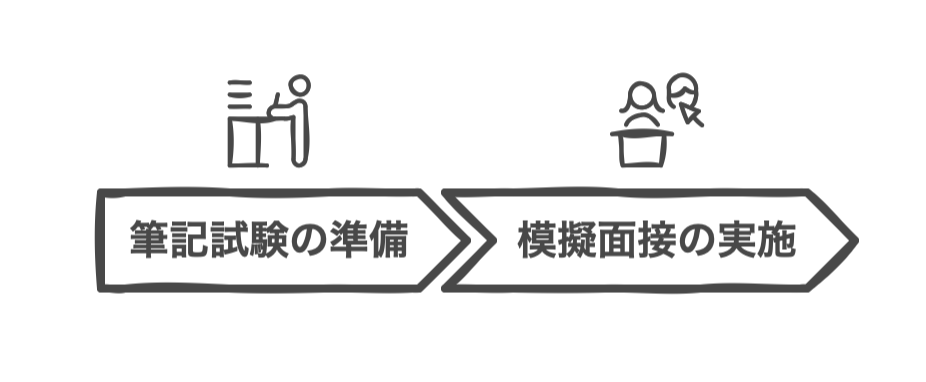

試験と面接

出願が完了した後は、筆記試験と面接試験が待っています。このプロセスでは、専門知識だけでなく、志望動機やコミュニケーション能力も評価されます。

結果発表と進学準備

試験と面接が終わると、いよいよ結果発表です。合格後は、以下の準備を進めます。

- 進学に必要な手続き:入学金や授業料の支払い、住居の確保など、事前に必要な手続きを確認し、早めに行動しましょう。

- 学業計画の立案:大学院での生活は、研究活動が中心となります。研究計画書をベースにしたスケジュールを立て、効率的に進める準備を整えましょう。

第4章:大学院入試のポイント

大学院入試を成功させるためには、しっかりとした準備と戦略が必要です。この章では、特に重要な要素である研究計画書、面接対策、自己PR、そして外部進学の利点について詳しく解説します。

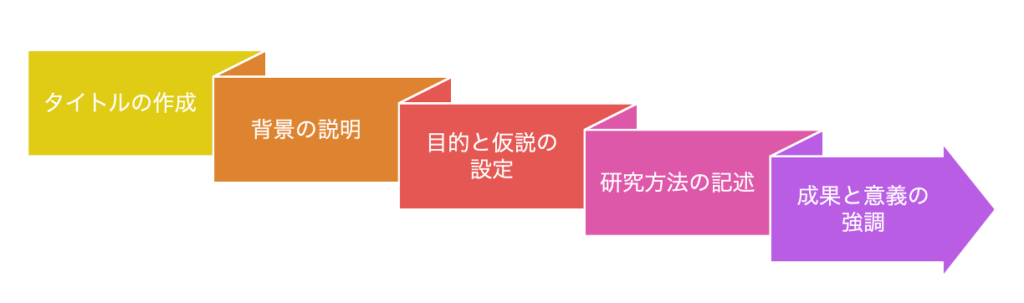

研究計画書の書き方

研究計画書は、大学院入試において最も重要な書類の一つです。

志望者の研究意欲や能力を評価する場であり、これを通じて研究テーマの明確さや独自性を伝えることが求められます。

また、審査員は研究計画書を通じて、受験者の論理的思考力や計画性、さらには研究の実現可能性を確認します。

具体的には、研究テーマが現在の学問的議論にどのように関連しているか、研究方法が適切かどうか、そして提案された研究が学問や社会にどのような貢献をもたらすのかが重視されます。

研究計画書は○○が大事!

研究計画書を書く上で重要なポイントが3つあります

- 先行研究の把握 自分の研究テーマに関連する先行研究を調べ、それらとの違いや新たな貢献点を明確に示しましょう。

- 簡潔でわかりやすい表現 論理的で明確な文章を心がけ、専門用語の多用を避けます。読みやすさは評価の重要なポイントです。

- フィードバックの活用 計画書完成後、信頼できる第三者に読んでもらい、客観的な意見を得ることが大切です。

もし自分1人で研究計画書を書くのが不安だ、、、という人は、ぜひ一度INPASSの体験講義に相談してください!

INPASSでは、研究計画書の指導を1から徹底的に行っています。

もちろん体験講義でも、研究計画書に関するアドバイスを実施していますので、是非お気軽にご参加ください!

お申し込みは下記の画像をクリック↓

面接でのアピールポイント

面接試験は、研究意欲や人物像を直接評価する場です。面接での成功は、しっかりとした準備と自信に裏打ちされた対応にかかっています。

面接練習のポイント3選

面接の練習に必要なポイントは、主に3つあります。

- 模擬面接の実施

- 要点のサマライズ

- 非言語要素への注意

模擬面接を実施し、質問への回答を練習します。例えば、過去に出題された質問をリストアップし、実際に回答してみることで、回答の精度を高めることができます。また、録音して聞き返すことで、自分の話し方や表現の癖を確認し、改善点を見つけやすくなります。さらに、信頼できる友人や教授に協力してもらい、模擬面接を実施することで、実際の面接に近い緊張感を体験できるため、より実践的な準備が可能になります。

要点を簡潔にまとめ、時間内で効果的に自分をアピールできるようにします。

非言語的要素(表情や態度)にも注意を払い、落ち着いた自信のある姿勢を意識しましょう。

実際にINPASSでは、面接対策にもぬかりなく、時間をかけて基礎から徹底的に実施しています。

筆記試験に注力するあまり面接対策に手を抜きがちな受験生が多いですが、院試では合否に大きくかかわるので入念な対策が必要です

自己PRと研究への熱意の伝え方

面接や計画書を通じて、自分の強みや研究への熱意をどのように伝えるかが重要です。

自分の強みを明確にする

- 学部時代の経験やスキルを振り返り、他の受験生との差別化を図ります。

- 具体的な例を挙げてアピールすることで説得力を高めましょう。

熱意を具体的に表現する

- 研究テーマに取り組む動機や背景を具体的に述べることで、審査員に自分の情熱を伝えることができます。

質問への対応で意欲を示す

- 質問に対して前向きで建設的な姿勢を示すことで、研究への真剣さや柔軟性をアピールしましょう。

第5章:受かりやすい京都大学の研究科・専攻(文系編)

さてお待たせしました。ここからは京都大学大学院にフォーカスした話題に移っていきましょう!

京都大学大学院は、INPASSに相談に来る生徒に最も人気のある大学院の一つです!

残念ながら京都大学大学院は、倍率情報を公開していません。

ですが京都大学の文系研究科の中には、外部進学者にとって挑戦しやすいとされる研究科がいくつかあります。

そもそも受かりやすいの定義にはいくつかありますが、ここでは便宜上外部大学出身の生徒が進学した実績が一定数あるとします。

というのも、受験生にとって「受かりやすい」と感じられる理由は、以下の3つの共通点にあります。

※注意:2024年現在の情報ですが、閲覧される時期によっては情報が古い場合があります。あくまでも自己責任として、必ず最新年度の募集要項を確認してください。

- 柔軟な入試形式

筆記試験や面接が基礎的な内容に収まる場合が多く、専門知識を極端に問われることが少ないです。特に、外国語試験や基礎学力が重視される傾向があります。 - 研究計画書の重視

研究計画書が入試において非常に大きな比重を占める研究科では、筆記試験の得点を補完する形で、計画書の内容が合否を左右します。 - 外部進学者の歓迎姿勢

内部進学者のみならず、他大学出身者を積極的に受け入れる方針を掲げる研究科が多く、多様な視点を求める研究室のニーズが背景にあります。

以下、外部進学者にとって進学しやすいとされる京都大学の研究科5つを、入試形式や研究計画書の特徴、具体的な対策などを含めて詳しく解説します。

1. 文学研究科

まずは文化研究科です!

- 入試形式が柔軟で基礎重視:

文学研究科では、外国語試験と専門科目が主要な試験科目ですが、その範囲は学部での基礎学力がしっかりしていれば十分対応できる内容です。外国語試験では英語、フランス語、ドイツ語などが選択できるため、自身の得意な言語で受験が可能です。また、専門科目は哲学、歴史学、社会学など幅広いテーマを扱っており、過去問を分析することで対策がしやすい構造になっています。 - 研究計画書が大きな役割を果たす:

筆記試験の得点だけでなく、研究計画書の質が合否に大きく影響します。研究計画書は、志望専攻の教員の専門分野や研究テーマと整合性が取れていることが重要視されます。特に、京都という地域の文化や歴史を活かした研究テーマを設定すると、計画書全体に説得力が増し、高評価を得やすいです。 - 外部進学者を歓迎する方針:

内部進学者だけでなく、多様な視点や背景を持つ外部進学者が、新しい研究の可能性を広げる存在として歓迎されます。このため、外部進学者が不利にならないよう評価基準が整備されています。

京都大学文学研究科の試験対策について、専攻ごとの内容を具体的に掘り下げて解説します。外国語試験や専門科目試験の特徴を踏まえ、自分の得意分野や準備しやすい環境に合わせて対策を進めましょう。

ここから下は、各専攻の対策方針をまとめていきましょう!

文献文化学専攻

対象専修: 国語学国文学、中国語学中国文学、インド古典学、仏教学など多言語や古典文化を扱う学問。

試験対策:

- 外国語試験: 専修ごとに指定される言語が異なります。例えば、インド古典学では英語が必須、中国語学では中国語文献の読解力が重視されます。

- 専門科目試験: 志望専修ごとの基礎知識が問われます。古典言語(例:サンスクリット、チベット語、漢文など)の読解力が必要な場合もあるため、早期に学習を始めましょう。

- 口頭試問: 提出論文を基にした質疑応答が中心。フランス文学専修ではフランス語面接も実施されるため、言語力が問われることがあります。

こんな人におすすめ:

- 特定の言語スキルに自信がある場合、これを活かせる専修を選ぶと有利です。

- 仏教学やスラブ文学などは、学ぶ学生が相対的に少なく、研究計画書の独自性が強調されやすい分野です。

思想文化学専攻

対象専修: 哲学、西洋哲学史、日本哲学史、宗教学、キリスト教学、美学美術史学。

試験対策:

- 外国語試験: 英語が基本ですが、専修によって独語や仏語の試験が追加されます。宗教学やキリスト教学では古典語(ヘブライ語、ギリシア語、ラテン語)の基礎的読解力も必要です。

- 専門科目試験: 哲学や宗教学では思考力が求められます。宗教学では、宗教と社会の関係や宗教哲学の基本概念に触れておくと良いでしょう。

- 口頭試問: 提出論文の質疑応答を中心に、哲学的な問いや宗教の社会的背景について議論が行われることが一般的です。

こんな人におすすめ:

- 宗教学や日本哲学史: 日本語の資料が豊富で、特に日本人学生にとって取り組みやすい分野。

- 美学美術史学: 芸術や美術に興味がある学生が、専門知識を深めやすい専攻。

歴史文化学専攻

対象専修: 日本史学、東洋史学、西南アジア史学、西洋史学、考古学。

試験対策:

- 外国語試験: 専修によって、英語、独語、仏語、さらにはアラビア語、ペルシア語が求められる場合があります。西洋史学では複数の言語を試験科目として選択できるため、自分の得意な言語を活かせます。

- 専門科目試験: 日本史学では古文書の読解、東洋史学では漢文資料の解釈力が重視されます。考古学では、遺物観察などの実技試験が含まれることもあります。

- 口頭試問: 提出論文を基に、研究対象の背景や方法論について質疑が行われます。

こんな人におすすめ:

- 西南アジア史学:西南アジア史学では、アラビア語やペルシア語といった専門的な言語スキルが求められる一方で、この分野を専門に志望する学生が少ない傾向にあります。そのため、言語力や文化的理解を武器にできる人にとっては狙い目です。また、西南アジア地域の歴史や文化に強い興味があり、フィールドワークや文献研究を組み合わせた学びに挑戦したい人に向いています。

- 日本史学:日本史学は、日本語の資料が中心となるため、日本語力に自信がある人にとっては取り組みやすい専修です。また、古文書の読解や史料分析を重視するため、細かい作業が得意な人や、歴史的事実の解釈に興味を持つ人におすすめです。特に、地域史や文化史を掘り下げたい人には最適です。

- 考古学:考古学は実技試験やフィールドワークが求められるため、実地調査や遺物分析に興味がある人に向いています。歴史や文化を物的証拠から探求することに魅力を感じる人、手を動かして具体的なデータを収集し、それを理論に結びつけたい人におすすめです

行動文化学専攻

対象専修: 心理学、言語学、社会学、地理学。

試験対策:

- 外国語試験: 英語必須。地理学や社会学では、追加で独語や仏語の試験が選択可能です。

- 専門科目試験: 心理学ではデータ分析や実験結果の考察、社会学では理論的フレームワークの理解、地理学では地図作成やGIS(地理情報システム)の知識等が重視されます。

- 口頭試問: 提出論文の質疑応答が中心で、研究が実社会へどのような応用可能性をもっているのかなども問われることもあります。

こんな人におすすめ:

- 社会学: 扱うテーマが幅広く、自分の興味を研究に反映しやすい。特にジェンダーや格差といった現代社会の課題を研究する学生におすすめ。

- 心理学: 実務経験やデータ分析力を活かせる学生には有利。

→募集要項の内容を参照

現代文化学専攻

対象専修: 科学哲学科学史、メディア文化学、現代史学。

試験対策:

- 外国語試験: 英語必須。第二外国語(独語、仏語、露語など)が求められる場合もあります。

- 専門科目試験: 科学哲学では和文英訳が重要で、メディア文化学では現代社会の文化的現象を分析する力が求められます。現代史学では近現代の歴史的知識と記述力が必要です。

- 口頭試問: 提出論文に基づき、研究テーマの背景や意義について質疑応答を行います。

こんな人におすすめ:

- メディア文化学: 現代のデジタル社会やポップカルチャーを研究テーマにできる柔軟性が魅力。

- 科学哲学科学史: 科学の思想や歴史を理論的に探求できる分野で、独自性を出しやすい。

全体的な対策ポイント

上記専攻を通して、対策のポイントをまとめてみました

- 提出論文の準備:

- 志望専修に関連するテーマを選び、研究計画書と関連付ける。

- 論文要旨(4000字)を簡潔で論理的に仕上げる。

- 外国語試験:

- 試験で使用する紙辞書(電子辞書不可)の操作に慣れる。

- 読解に重点を置いた学習を行い、基礎から応用まで対応できる力を養う。

- 専門科目試験:

- 過去問を分析し、出題傾向に合わせて効率よく準備を進める。

- 専修ごとのテーマに特化した参考文献を読み込み、背景知識を深める。

- 口頭試問:

- 論文の核心部分を自分の言葉で簡潔に説明する練習を重ねる。

- 想定質問を準備し、教員との議論を想定した練習を行う。

2.人間・環境学研究科

続いては人間・環境学研究科です!

まずは試験科目から確認していきましょう!

人間・環境学研究科は、A方式とB方式の2種類存在します

- 外国語試験(A方式またはB方式)

- A方式(筆答試験)

- B方式(TOEFL/TOEICスコアの提出)

- 有効なスコア:

- TOEFL iBT(MyBestスコアは不可)。

- TOEIC L&R公開テスト(TOEIC BridgeやIPテストは不可)。

- スコアは令和4年4月1日以降のものが有効。

- 出願時にスコアのコピーを提出。試験当日に公式スコア(紙の証明書)を持参。

- 有効なスコア:

- 専門科目試験

- 指定された専門分野(別表1参照)の筆答試験を受験。

- 外国語問題を含む場合があるため、関連分野の知識を深めておく。

- 論文試験(希望者のみ)

- 出願前に第1志望教員と相談して許可を得る必要がある。

- 提出物:

- 既発表または未発表の研究論文(日本語4,000字程度)。

- 要約(日本語400字程度)。

配点は論文200点、外国語100点、専門科目100点

人間・環境学研究科では、試験対策はもちろんのこと、どの先生に師事するかによって試験内容や求められるスキルが大きく異なります。試験準備を効率的に進めるためには、志望専攻だけでなく、指導を希望する教員の研究テーマや専門分野を深く理解することが鍵となります。

そこで、院試の特徴について改めて整理しましょう!

- 学際的なアプローチが外部進学者と親和性が高い

人間・環境学研究科は、「人間と環境の相互作用」を学際的に探求することを目指しており、特定の学問分野に限定されない柔軟な研究体制を持っています。哲学や社会学、人類学、自然科学まで幅広い分野を横断するため、異なる背景を持つ外部進学者でも自分の専門性を活かしやすい環境です。 - 柔軟な入試形式

筆記試験では外国語(英語、ドイツ語、フランス語など)と基礎的な学問知識が評価されますが、専門知識を問う深い内容ではなく、外国語能力や研究計画書の質が合否を大きく左右します。これにより、他分野出身者も挑戦しやすい構造となっています。 - 外部進学者を歓迎する姿勢

他大学出身者を積極的に受け入れ、多様な視点や経験を重視する文化が根付いています。これにより、内部生と外部生が公平に評価される仕組みが整っており、外部進学者が不利になることはありません。 - 研究計画書重視の選抜

研究計画書が筆記試験と並んで非常に重視されます。特に、フィールドワークや現地調査を伴う具体的な研究テーマを設定することで、評価者に対して説得力のあるアピールが可能です。

ここからは、人間・環境学研究科に属する講座について解説していきます!

1. 人間・社会思想講座

対象分野

- 哲学、倫理学、宗教学、社会学、思想史など、人文社会科学全般に関連する分野。

試験対策

- 外国語試験:英語が中心。選択科目により、ドイツ語やフランス語が追加されることもある。

- 専門科目試験:

以下の中から1つを選択して解答:- 哲学分野:

- a. 自己存在論: 存在論、現象学、解釈学の基礎知識と哲学的思考力を問う。

- b. 認識人間学: 分析哲学、科学哲学、認識論に関する知識と思考力。

- c. 哲学・文化史: 哲学史や科学史、文化史の知識と思考力を活かす問題。

- d. 人間実践論: 現象学や実践哲学(倫理学)を中心とした応用力が問われる。

- e. 文明相関論: ドイツ語圏の思想家を中心に社会思想に関する問題を考察。

- f. 文明構造論: 近現代のドイツ文学や精神史に関する基礎知識を問う。

- 社会行動論: 社会学やグループダイナミクス、社会心理学の基礎。

- 人間形成論: 精神分析学、発達心理学、教育社会学などの知識を問う。

- 一部、英語、ドイツ語、フランス語の外国語試験を含む。

- 哲学分野:

- 口頭試問:提出論文に基づき、哲学的な議論や方法論の深掘りが行われる。

こんな人にオススメ

- 哲学や倫理学を深く掘り下げたい人。

- 現象学や解釈学など、理論的背景を持った研究に取り組みたい人。

- ドイツ語やフランス語を用いて原典を読み解く意欲がある人。

2. 芸術文化講座

対象分野

- 文学、映画、演劇、美術、音楽といった芸術や文化に関連する分野。

試験対策

- 外国語試験:英語が基本だが、ドイツ語、イタリア語、フランス語など専修による追加科目がある。

- 専門科目試験:以下の中から選択して解答:

- 文学分野:

- a. 英語文学: 文学史とその背景に関する知識、読解力、論述力を問う。

- b. ドイツ文学・文学社会学: 歴史社会的観点からの文学や文化の考察。英語またはドイツ語が必須。

- c. イタリア文学: イタリア語での文学や文化背景に関する問題。

- d. ヘブライ文学: ヘブライ語やユダヤ文学の知識と地域文学との比較分析。

- 映画・演劇分野:

- a. 映画学: 映画メディア研究に関する基礎知識や分析力。

- b. フランス文学・演劇: フランス文学や演劇理論に関する知識と思考力。

- c. 英米演劇: 英米演劇に関する歴史的背景や論述力。

- 芸術分野:

- a. 芸術学: 西洋・日本の美術史や美学の基礎知識。

- b. 音楽学: 西洋音楽史(音楽美学含む)の知識を問う。外国語試験(英語またはフランス語)も課される。

- 文学分野:

- 口頭試問:提出論文に基づく議論や、理論背景の確認が行われる。

こんな人にオススメ

- 特定の文学や芸術に興味を持ち、それを歴史的・文化的背景と結びつけて研究したい人。

- イタリア語やヘブライ語などを活用し、他にはないテーマを探究したい人。

- 映画や演劇の視覚文化に興味があり、実践的な研究に取り組みたい人。

3. 言語科学講座

対象分野

- 言語学、認知言語学、外国語教育学、言語比較論など。

試験対策

- 外国語試験:英語中心。フランス語を選択することも可能。

- 専門科目試験:

- 言語学理論: 認知言語学、生成文法、機能的類型論に基づいた理論と実例分析。

- 言語比較論: 諸言語を比較・分析し、記述する能力が求められる。

- 外国語教育学:

- a. 応用言語学の知識。

- b. 言語教育学の研究・開発に関する理解。

- 口頭試問:研究テーマや分析手法の妥当性について議論。

こんな人にオススメ

- 言語学の理論を活用し、認知や構造に関する新しい発見をしたい人。

- 外国語教育に関する実践的なテーマを研究したい人。

- 言語の比較を通じて、文化や社会の本質を探究したい人。

4. 東アジア文明講座

対象分野

- 日本語学、日本古典文学、中国語学、中国思想史、アジア美術など。

試験対策

- 外国語試験:日本語、中国語が中心。

- 専門科目試験:以下の中から選択:

- 日本語学、日本古典文学、日本近代文学。

- 中国語学、中国古典文学、中国語圏近現代文学。

- 日本史(古代~中世)、中国史(古代~近代)、中国思想史。

- アジア美術、工芸、考古学。

- 口頭試問:文献解釈や研究テーマに関する議論。

こんな人にオススメ

- 日本や中国の古典文学や思想を深く掘り下げたい人。

- 日本史や中国史に興味があり、文献解読を通じて研究したい人。

- アジア美術や文化財保存に関心がある人。

5. 文化・地域環境講座

対象分野

- 文化人類学、地理学、考古学、建築学など。

試験対策

- 外国語試験:英語が中心。文化人類学や考古学では専門文献の読解力が重視される。

- 専門科目試験:

- 文化人類学: 民族誌や現代社会の課題に基づく理論理解。

- 地理学: GISや地図作成の基礎知識。

- 考古学: 遺物や文化財の研究法。

- 環境考古学: 都市計画や保存科学。

- 口頭試問:研究計画や現地調査の方法論について議論。

こんな人にオススメ

- フィールドワークや実地研究に意欲があり、現代社会の課題を人類学的視点で研究したい人。

- GISや地理データ分析を活用して環境や空間に関するテーマを探求したい人。

- 考古学や文化財保存に関心があり、実物資料を扱った研究を志す人。

6. 共生世界講座(B方式)

対象分野

- 経済理論、政治経済、国際政治、法思想、外交史、近現代史など、社会科学を中心とした多様な分野を横断的に扱う。

試験対策

- 外国語試験:

- TOEFLまたはTOEICのスコア提出が求められる(B方式)。試験当日には公式スコアレポートを持参。

- 必要に応じて関連する地域の言語(例: フランス語、アラビア語など)の読解力を問われる場合がある。

- 専門科目試験:

以下の中から志望教員の研究内容に最も近い問題を選択して解答する形式:- a. 経済理論と思想: マルクス経済学や経済思想、社会思想に関する知識と理解を問う。

- b. 現代政治経済: グローバリゼーションの歴史と理論、現代政治経済に関する諸問題の知識を問う。

- c. 外交史・文化史: 世界の外交史や文化史に関する基礎知識と理解を問う。

- d. 憲法・司法政治: 比較憲法や司法政治、特にアメリカの法制度に関する理解を問う。

- e. 国際政治: 国際関係論や国際政治史に関する知識と理論的理解を問う。

- f. 近現代法哲学・法思想: 近現代の法哲学や法思想に関する知識を問う。

- 論述問題:

以下の中から1つを選択して解答:- a. アメリカ移民史: 資本主義や人種主義の視点を含めたアメリカ移民の歴史に関する問題。

- b. 中世ヨーロッパ史: 中世から近世にかけてのヨーロッパ史の知識と理解を問う。関連する専門言語の読解を含む場合あり。

- c. 近現代ヨーロッパ史: 19~20世紀を中心に、ヨーロッパ史の知識と理解を問う。専門領域の言語読解を含む場合あり。

- d. 中東・北アフリカの近現代史: 中東・北アフリカの歴史に関する知識と地域言語の読解力を問う。

- 口頭試問:

- 提出論文を基に、研究テーマの背景や方法論について教員との議論が行われる。

こんな人にオススメ

- マルクス経済学や社会思想に興味があり、経済理論を掘り下げたい人。

- グローバリゼーションや現代政治経済の問題を研究したい人。

- 外交史や国際政治に関心があり、法哲学や比較憲法を絡めた分析をしたい人。

- 中世ヨーロッパ史や中東・北アフリカ地域の歴史を研究したい人。特に地域言語(フランス語、アラビア語など)のスキルを活かしたい場合に最適。

これら11個の専攻・講座は、それぞれ独自の特徴を持ちながらも、共通して外部進学者にとって受験しやすい要素を備えています。受験生としては、過去問の分析や研究計画書の具体化を徹底すること、そして教員との事前コンタクトを活用することで、合格への道を切り開くことが可能です。京都大学での学びを目指して、準備を着実に進めましょう。

第6章:これだけは押さえて!

この記事では、外部進学者にとって受験しやすいとされる京都大学の11個の専攻つの研究科について、その受かりやすさの理由と具体的な対策を詳しく解説しました。文学研究科、教育学研究科、法学研究科、人間・環境学研究科、経済学研究科はいずれも、柔軟な入試形式や研究計画書の重視、多様な視点を歓迎する風土など、外部進学者にとって有利な条件を備えています。

特に、研究計画書の作成や教員との事前コンタクトは、各研究科で合否を大きく左右する重要なポイントです。とにかく入念な対策が求められますので、早めの対策開始が重要でしょう・

京都大学の大学院は、確かに外部進学者に対しても門戸を広げている一方で、高い学問的な基準と研究意欲を求めています。つまり、しっかりとした準備と計画がなければ、簡単に突破できるわけではありません。

これらのポイントを押さえた上で、自分自身の研究テーマに自信を持ち、徹底的な準備を進めることが重要です。京都大学での学びは、きっとその先の研究やキャリアを大きく広げるものとなるでしょう。計画的に準備を進め、自分の可能性を最大限引き出せるよう頑張ってください。

第7章:京大院に受かるには…まず○○すべし!

本記事を読んで、京大院でも受かりやすい研究科がわかっても、一人で対策するのは不安、、、

東大院や京大院、東工大院、一橋、早慶の大学院に合格するためには何から手を付けて良いかわからない方がほとんどかと思います。

そこでのべ数百人以上もの相談実績のあるINPASSが断言しましょう。

まずは院試戦略を立てること、これに尽きます。

院試戦略を最初にどのくらい綿密に建てられたかで、その後の合否が大きく左右されます。

とはいえ、自分ではなにをやっていいかわからないという方に朗報です。

INPASSは、東大院や京大院、東京科学大院(旧:東工大院)、早慶大院などの最難関大学院入試の逆転合格に特化したオンライン大学院入試塾です

INPASSでは、主に下記の

・逆転合格に向けた院試対策ロードマップ作成

・専門科目対策

・英語試験対策

・研究計画書/志望理由書対策

・面接試験対策

・徹底したマンツーマン個別指導

そしてINPASSでは、過去の実績から受かりやすい専攻や研究科についても熟知しています。

そのため、より1人1人にあった最適な院試戦略を提示することが可能です。

INPASSでは、無料体験講義を毎日開催しています!

少しでも気になる方は、まずは無料体験講義だけでもぜひ参加してみてください。

詳細を知りたい人は下記の画像をクリック!↓

※本記事を読んだ人限定

さらに本記事を読んで体験講義にお申し込みいただいた方限定で、

なんと無料プレゼントを配布しております

下記体験講義お申込み欄のキャンペーンコードに、「京大院」とご記入下さい

キャンペーンコード:京大院

体験講義をお申し込みの方は、下記に必要事項をご記入の上、送信をお願いいたします。

無料体験講義のお申し込み

下記に必要事項を記入の上、【送信】を押してください。

数日以内に担当のものからメールでお返事させていただきます。

※迷惑メール設定を解除いただくようお願いいたします。